ホーム > いま話題の本

いま話題の本

坂牛 卓 / 平瀬有人 著

新書判 296ページ / 本体:1,000円+税(2024年9月30日発売)

本書は、第一線で活躍する二人の建築家が、さまざまな芸術における“窓(フレーム)的表現”を参照しながら、それが私たちの暮らしや世界観と密接に結びついていることを、建築家としての現場での経験をもとに明らかにし、「世界」と「窓」とをめぐる従来の議論に建築論的転回をもたらさんとする野心的な論考である。演劇(プロセニアムアーチ)や絵画(額縁)、映画(フレーミング)など、異なる表現における「窓」の役割を分析するいっぽうで、風景を切り取るフレームとしての窓、建物の内外をつなぐ通路としての窓、建物の内部で隔てられた空間同士をつなぐ窓といったように、建築における「窓」の機能についても、独自の視点から多角的な分析を加える。その目線は、近代建築の超克まで見据えており、建築論や都市論の読者はもちろんのこと、メディア論や表象文化論の読者にも楽しんで頂ける、奥の深い内容となっている。

村松 聡・宮田 裕光・小村 優太 編著

新書判 418ページ / 本体:1,300円+税(2024年9月6日発売)

心と身体はどのような関係なのか――。この問いは古来より人々に探求されてきた。心と身体は異なるものなのか、あるいはどのようにつながっているのか。心理学、哲学、仏教研究、東洋思想、文化史、文化人類学、教育学において、それぞれの視点から心と身体のつながりを問い直す。異分野間を横断する13章が新たな地平を切り拓く。人間観が深まる、心身論の最前線。

寺﨑 新一郎 著

新書判 196ページ / 本体:900円+税(2024年6月7日発売)

カントリー・バイアスとは、外国に対する先入態度をいう。例えば、日本との外交問題をきっかけに中国や韓国で時折表面化する反日感情は、「消費者アニモシティ(敵対心)」というネガティブなカントリー・バイアスでとらえられる。反対に、海外の多くの人たちが日本に対してもつ「日本製品は安くて品質がいい」「日本の漫画やアニメ、ゲームは面白い」というイメージは、「消費者アフィニティ(好意、愛着、感嘆)」というポジティブなカントリー・バイアスでとらえられる。

従来、学界やメディアではネガティブなカントリー・バイアスが取り上げられることが多かった。しかし、本書はポジティブなカントリー・バイアスに注目する。ポジティブなそれを理解することこそが、外国人の日本製品・サービスに対する評価に好ましく作用し、長きにわたり日本のファンになってもらう契機になるからである。

日本がいかに世界の人々の〈こころ〉をつかみ、それによって自国の製品・サービスの海外進出を促進するのか。ひいては、日本という国家のイメージを底上げしていくのか。『多文化社会の消費者認知構造』で数々の学会賞を受賞した気鋭の研究者が、ビジネスパーソンにもわかりやすく書き下ろした一冊。

これを読まずしてこれからのマーケティングは語れない!

【推薦のことば】

多文化社会と呼ばれる今日、カントリー・バイアスという先入観で溢れている。本書には、そうした先入観を理解し、多文化社会を生き抜くための洞察が詰まっている。――恩藏直人(早稲田大学商学学術院教授)

本野 英一 著

A5判 カラー口絵8ページ+本文414ページ / 本体:5,000円+税(2023年12月8日発売)

メディアをにぎわす中国の商標権侵害、その起源は明治日本にあった!

現在世界中で問題になっている、中国企業による外国製品商標の侵害行為。その手口は、明治期に日本企業が西洋企業製品を標的に行っていた手口と、それを合法化していた日本政府の法解釈を取り入れたものだった――。

国内外にある膨大な文書を通じて、知られざる歴史的事実を明らかにした画期的研究。

【訂正情報】巻末の著者紹介におきまして、誤りがございました。お詫びのうえ、下記の通り訂正させていただきます。

正誤表(盗用から模造へ).pdf

米村みゆき 著

四六判 272ページ / 本体:2,000円+税(2023年7月14日発売)

◆日本アニメーション学会賞受賞!◆

『ハウルの動く城』『魔女の宅急便』『崖の上のポニョ』『天空の城ラピュタ』『となりのトトロ』etc…。多くの人が耳にし、また実際に観たことがあるであろうこれらの作品には、実は原作がある。ダイアナ・ウィン・ジョーンズ、角野栄子、夏目漱石、宮沢賢治などによる原作である。宮崎監督はそうした原作に依拠しつつ、類まれな脚色力=〈翻案〉力を発揮することによって、まさに〈視覚的文学〉ともいうべき独自の世界を構築してきた。

オリジナルを超える名作はどのように生みだされたのか。〈翻案〉の魔術師・宮崎駿の創作の秘密に、アニメーション研究の最前線に立つ著者が迫る。本書を読めば、全く新しい視点からジブリ作品を楽しめるようになる!

劉宋・范曄 著 / 唐・李賢 注 / 渡邉 義浩 訳

文庫判 400ページ / 本体:1,000円+税(2023年6月26日発売)

「早稲田文庫」の好評シリーズ「後漢書」の第2巻は、後漢の事績を歴代の皇帝ごとに記した「本紀」の最終巻。黄巾による混乱のさなか、都・洛陽で董卓が皇帝権力を簒奪、宮廷を牛耳るのに対し、袁紹に曹操、劉備といった、あまたの英雄が割拠していく……帝国の崩壊と次代への胎動という一大クロニクルがここに! 巻末には歴代の「皇后紀」も収録し、「後漢年表」も掲載。

早稲田大学アカデミックソリューション 編

A5判 100ページ / 本体:1,100円+税(2022年6月10日発売)

「大学図書館でのカウンター業務で役に立つ!」がコンセプトのシーン別英語フレーズ集です。図書館のカウンターにおいて、実際の業務でよくある問い合わせ、対応しにくいと感じるシチュエーションを取り上げました。約7000人の外国人学生が学ぶ早稲田大学の図書館員が、シチュエーションとフレーズを厳選。また、図書館員としての心構えやホスピタリティについてもふれます。図書館カウンターで働く新人、その成長を見守る先輩のキャラクターと一緒に楽しく学びましょう。

「この一冊で、大学図書館員として十分に力を発揮できる」

早稲田大学図書館長 ゲイ・ローリー

■2022年度私立大学図書館協会協会賞 受賞

西口 拓子 著

A5判 オールカラー384ページ / 本体:4000円+税(2022年6月3日発売)

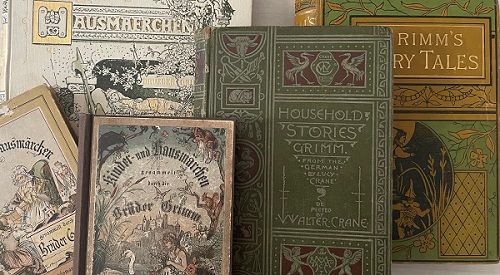

【第46回日本児童文学学会特別賞を受賞!】

1812年に『グリム童話集』の初版が刊行されて今日に至るまで、世界中でグリム童話の絵本が刊行されてきた。本書はそのうち19世紀初頭から1940年代にかけてドイツや日本で刊行された絵本を対象に、そこに掲載された多数の挿絵の分析を通じて、西洋の挿絵と日本の挿絵、グリム童話と森鴎外、「ヘンゼルとグレーテル」とアウシュビッツなどの意外な関係性を明らかにする。

美しく、資料的価値の高い挿絵をオールカラーでふんだんに紹介。ドイツでも活躍するグリム研究者による第一級のグリム論。

【西口拓子氏 日本児童文学学会特別賞受賞インタビュー】

――受賞おめでとうございます。

西口 ありがとうございます。

――今回の受賞について、まずどんなことを思われましたか?

西口 日本児童文学学会の学会員でないのに選んでもらったのは、率直に嬉しかったです。授賞式では選考過程についても丁寧に説明していただき、じっくり読んで選んでいただけたことがとてもありがたかったです。本の論考は実証的であることを心掛けていたので、資料としての価値はあるかなと思っていましたが、評価をしてもらえてありがたいです。

――周りの方の反応はいかがでしたか。

西口 とても喜んでくれました。昔の同級生や知り合いの人も本を買ってくれたりして、ありがたいなと思いました。

――学生さんの反応はいかがでしたか。

西口 学生は意外とクールですね。私の宣伝が足りていないせいかもしれません。ドイツ人のTAさんは一緒に喜んでくれて、「子どもの頃、グリム童話はちょっと残酷だと思っていた」というコメントをくれました。本音を言うと「よく読んでいた」というコメントが欲しいところでしたが。

――お知り合いの研究者の反応は?

西口 もちろんすごかったです。お世話になった先生方や研究会の先輩方が、とても喜んでくれました。ドイツやスイスの先生も、グリム研究が脚光を浴びること自体を何より喜んでくれました。献本をお送りしたのですが、今はGoogleレンズで日本語をドイツ語に翻訳できますので、謝辞 (352頁) の部分が見られて喜んでいました。

――先生の本を改めて読んで、膨大な情報量だと思いました。情報の整理の仕方というのでしょうか、この挿絵とこの挿絵が似てるという見つけ方や探し方は、どのようにされているのでしょうか。

西口 どうやって手本にされた絵を見つけたのかということはよく尋ねられます。今は人工知能の助けを借りて探すことができそうな気もしますが、すべて直接見つけました。つまり偶然見つかったものです。芸術とかでもそうだと思うのですが、一見だれにでもできそうなことは、最初にアイデアを出さないとという感じがあります。そういう意味で『八ツ山羊』の手本となった挿絵を見つけることができたのは、とても運が良かったです。

整理については、ある話にまつわるものをつなげていくという形で整理しています。膨大な時間がかかっています。この『挿絵でよみとくグリム童話』は10年ぐらいかけて研究した成果をまとめたもので、トータルではかなりの時間をかけています。

――蔵書は何冊ぐらいお持ちなんですか。

西口 読んでいないのも含めたら、すごい量ですね。挿絵のために集めた本も、まだ数えていない状態です。購入済みの本をメモしたりもするのですが、忙しい時期には記録できず、結局中途半端なまま整理できてないので数はわかりません。でも、コロナ禍が収まったら、絵本展を開きたいぐらいの数はあります。

――入手方法はインターネットですか?

西口 コロナ禍前はドイツやスイスに行って買っていました。古本屋さんにはネットに情報を載せていない本もあるので、お店に行って良いものを見つけて買うのがすごく楽しかったです。古本屋さんだと、現金で払うと値切り交渉ができることも楽しいです。あとは、蚤の市にも子どもの本が出ていますので、機会があればそういうところへも行っていました。

――古い本なので、高いのかなとも思ったりするのですが、一冊いくらぐらいするものなんですか。

西口 結構高いですね。ただ、物によっては売る側が価値を分かっていなくて、びっくりするほど安く買える場合もあります。グリム童話の挿絵本は、5000円ぐらいから、高いのは際限なしです。ラッカムの本などはすごく高いです。ちなみに本書で『八ツ山羊』の山折りの部分をスキャンしていますが (図1-20)、あれは日本の明治期のものですが、30万円くらいしました。

蔵書の中から

――挿絵の研究をしようと思った動機はなんだったのでしょうか。

西口 狙って始めたわけではありませんでした。2011年に在外研究でドイツに行ったのですが、その準備として、向こうで講義を頼まれた場合に何か面白い話ができればと思い、日本の明治時代のグリム童話の挿絵をたくさん用意していったんです。そうしたら、たまたま次の年 (2012年) がグリムの初版本刊行200周年で、カッセル大学で記念学会があって応募したんです。その学会発表の準備のために、明治期の翻訳と挿絵を詳しく調査しました。またドイツやイギリスの挿絵もです。その際に、『八ツ山羊』の挿絵がドイツのものとそっくりだということに気がついて、それからグリム童話の日本での受容についてへの関心を持つようになって、本書にまとめるだけの論文を書きました。

――もともと挿絵とか美術に関心があったのですか。

西口 絵本も美術展も好きですが、関心は人並だと思います。絵心もないですし。そういう流れから研究にたどりついたわけではなくて、もしもドイツで授業を頼まれたら面白い話ができるようにネタを探していたのが直接のきっかけですね。ドイツの先生からは聞けないであろう話が良いのではと思って、気楽に調べていたら、面白いものがいろいろ見つかったという感じです。そもそも、向こうで講義を頼まれるかどうかも分からないのに、我ながら気の早い話でした。

――グリム研究は、テキストを研究する方もいまするし、西口先生のように挿絵の研究される方もいます。挿絵研究は、グリム研究の中でもどういう位置づけになるのでしょうか。

西口 童話の挿絵は、それまであまり研究者の間ではあまり着目されてはいなかったんです。本のまえがきにも書きましたが、ドイツでは2009年にフライベルガーさんが出した博論が挿絵研究としては本格的で、とても面白くて、それ以前は包括的な研究があまりなかったんです。民俗学的なアプローチや文芸学的な視点からのテキスト研究が多くて。挿絵の研究が主流ではなかったからこそ、2012年に私がカッセルの学会で発表した内容は、ドイツをはじめとした研究者にとても関心を持ってもらえました。そしてその後もドイツ語で論文を書く機会をいただきました。

日本では、明治時代の挿絵画家は、ヨーロッパのことがよく分からなかったので手本がなければどうしようもなかったと思うのですが、ドイツの挿絵画家でさえ、先行する挿絵の影響を受けている、つまり似た挿絵、時にはそっくりな挿絵を描いているのはおもしろいと思います。それは以前の話で、現在はグリム童話の挿絵も、かなりモダンで斬新なものも多く、先行する挿絵を超えようとするパワーを感じさせるものがたくさん描かれています。

――日本の絵本研究は西口先生がかなり先駆けているといえますね。

西口 挿絵や絵本の研究はこれまでも多くの方がとりくまれていますが、グリム童話の挿絵に関しては、本格的には論じられていなかったので、たまたま隙間があったという感じかと思います。

――初めて先生の原稿を読んだとき、非常に面白かったです。また、先生の文章はとてもユーモアがあると思いました。学生時代はどういう感じの学生だったんですか。

西口 豪快なエピソードなどがあったら良いのですが、残念ながら普通の学生だったと思います。ユーモアに関しては、ドイツ的なブラックユーモアは好きです。それにドイツの方は真面目そうな表情をしていることが多いので、ドイツ語でドイツ人を笑わせたいというのはあるかもしれません。

――学生時代からドイツ語に興味をおもちだったんですね。

西口 ドイツ語は専攻語だったこともありますが、結構勉強しましたね。夏休みにドイツでホームステイをしたのも楽しい思い出です。ドイツの田舎町で、日本人がひとりもいない町で暮らしたのは、貴重な経験でした。家庭の方も、親戚の集まりなどにも全て一緒に連れていってくれました。

――日本ではドイツ語の学習人口は英語に比べると圧倒的に少ないですが、何がそこまで先生の興味を引いたのでしょうか。

西口 大学では何か新しい言語を学びたいと思っていました。ドイツ語を選んだことには、あまり深い理由はないのですが、強いて言えば高校時代、フランスとドイツにペンパルがいて、当時はエアメールで交流していました。たまたまドイツ人の方が手紙が面白かったというのが大きいかもしれません。

その後大学で、野村泫先生というグリム研究で有名な先生の特別講義を聞き、後に研究会でお世話になることができて、それ以来グリムの研究をしています。

――『グリム童話――子どもに聞かせてよいか?』を書かれたかたですね。野村先生がらみでお尋ねしたかったのですが、グリム童話は第二次世界大戦中の残酷な行為に影響を与えたのではないかという説について、今回の本の中では結論を書かれていませんが、その点はどうお考えなんでしょうか。

西口 それについては、野村先生の『グリム童話――子どもに聞かせてよいか?』に詳しく書かれているのですが、影響を与えるということはないと思います。魔女(ロシアではバーバヤガー)をパン焼き窯に押し込むという話は、ロシアの昔話にとても多くて、ドイツだけで語られているわけではありません。残酷な話は世界中にあります。グリム童話より残酷なフランスの昔話もありますし。よく言われることですが、日本にもかちかち山の話もあるわけですし。あと、ヒトラーがグリム童話を読んだという証拠もないようです。そういうことも含めて、グリム童話と第二次世界大戦中の残虐行為との関連はあまりないと思います。

――因果関係の証明もできませんしね。

西口 証明する意味もない話だと思います。

ドイツのメルヘン街道始まりの街、ハーナウにあるグリム兄弟像。兄弟はここで生まれた(西口教授撮影)

――これからどういう研究をしようという計画はおありですか

西口 詳しいことは内緒ですが、いろいろと小さな気づきがあって、少しずつ論文にまとめていきたいと思っています。挿絵がらみの話も、まだまだ書きたいことがあります。明治時代の翻訳にも興味深い点、調べたことがたくさんあります。

――出版についてお伺いします。早稲田大学学術叢書に応募された動機はなんだったのでしょうか。

西口 内容が堅いので、やはり商業出版社は難しく、こういう助成金をいただいて出してもらうのが一番かなと思って、応募しました。

――学術叢書制度についてのご感想はいかがですか。

西口 この制度は絶対に活用した方がよいと思います。本書の第二章では、英語の文章をたくさん載せていますが、こういうものは、一般書だったら掲載は難しいかと思います。

一方で、大学の出版部といえば一般的にとても保守的なイメージがあるのではないかと思います。私自身が、前例のないことはしないのではないかと思っていました。でも、オールカラーに踏み切ってもらえたのはすごい、と思いました。アカデミックな意義を打ち出していけば、前例がないことにも前向きに対応してもらえたのも大学出版ならではのメリットだと思いました。

今回は、印刷もとても綺麗で、値段が4000円によく収まったねと、出版の経験のある方々から言われました。また浮世絵の研究で有名な方にも印刷の出来の良さを褒めていただきました。

――ありがとうございます。『挿絵でよみとくグリム童話』はきっと反響を呼ぶと、我々も思っていました。実際、「毎日新聞」「朝日新聞」と「週間読書人」に取り上げてもらいましたね。「朝日新聞」では横尾忠則さんに書評欄で紹介されました。

西口 横尾さんのような有名な方に取り上げていただいたのはすごいことで、周りの方々からの反響も大きかったです。こんなチャンスは一生に一度ものですよね。

――次の出版のご予定はありますか?

西口 今のところ具体的な予定はありませんが、出したいものはたくさんあります。挿絵がメインの資料集のような、見ていて楽しめるものはぜひ出したいです。その他、今回の出版でコラムに使いそびれたおもしろい挿絵もありますし、紹介したい素敵な絵本にもいくつも出会いました。グリム童話のテキストも、注釈をたくさんつけたもので、学生と一緒に読めるようなものも出してみたいです。

――最後に、この本をどういう人に読んでもらいたいですか。そして、その人たちにどういうことを伝えたいですか?

西口 グリム童話は、大学でのレポートや卒論のテーマとしても人気があると思います。ぜひたくさんの大学生に読んでもらいたいです。普段私が接している理工系の学生は、文学研究にふれる機会が少ないので、とりわけ読んでもらいたいです。意外に実証的なんだなと思ってもらえたら嬉しいです。

カラーの挿絵を見るだけでも楽しめるので、もちろん学生以外の方々にもぜひ手に取ってもらいたいです。とくに本の第1章は、間違い探しのように挿絵を見比べて楽しめると思います。最後の章の「ヘンゼルとグレーテル」も、絵だけを見てもインパクトがあります。コラムにも面白い挿絵をたくさん紹介しましたので、そこも楽しく読んでもらえるかと思います。

素敵な挿絵もたくさん掲載していますので、本屋さんの絵本のコーナーの片隅に置いてもらえたら嬉しいですね。

(聞き手:編集部 武田文彦)

渡邉 義浩 訳

A6判 372ページ / 本体:1,000円+税(2021年12月20日発売)

孔子とその弟子の言行録である『論語』は、これまであまたの解釈本が読み継がれてきた。そのうち完全に残る最古の解釈本が、何晏の『論語集解』である。三国時代に著され、本来の孔子や初期儒家の考え方に近いといわれる。魏の曹爽のもと皇帝権力の再強化を目指した政治家の何晏が、それまでの『論語』 解釈本をもとに編纂。特に何晏は、「真理の探究には『一』を知ること」 と、 「一」に核心を置く。『論語集解』を読み解くことで、三国時代の思想と『論語』の 初期の形成過程にふれることができる。「三国志」研究の第一人者による『論語集解』現代語訳に、訳注と他の『論語』解釈本等との参校を記した、『論語』の原点が文庫版の上下巻で誕生。下巻に「解題 何晏と『論語集解』」 所収。

「解題」より

何晏は、「三国志」で有名な曹操の寵愛を受け、宮中で育った貴公子である。すなわち、何晏の『論語集解』は、三国時代の『論語』の解釈、読み方なのである。すでに孔子が生まれてから八百年が経ち、さまざまな読み方が存在した。「集解」という書名に表れるように、多くの人々の解釈を集めてはいるが、あくまでも『論語集解』は、「論語序」の最後に名を記す、何晏が正しいと考える『論語』の解釈なのである。

渡邉 義浩 訳

A6判 370ページ / 本体:1,000円+税(2021年12月20日発売)

孔子とその弟子の言行録である『論語』は、これまであまたの解釈本が読み継がれてきた。そのうち完全に残る最古の解釈本が、何晏の『論語集解』である。三国時代に著され、本来の孔子や初期儒家の考え方に近いといわれる。魏の曹爽のもと皇帝権力の再強化を目指した政治家の何晏が、それまでの『論語』 解釈本をもとに編纂。特に何晏は、「真理の探究には『一』を知ること」 と、 「一」に核心を置く。『論語集解』を読み解くことで、三国時代の思想と『論語』の 初期の形成過程にふれることができる。「三国志」研究の第一人者による『論語集解』現代語訳に、訳注と他の『論語』解釈本等との参校を記した、『論語』の原点が文庫版の上下巻で誕生。下巻に「解題 何晏と『論語集解』」 所収。

「まえがき」より

それでも「古注」は、多くの人々により、長い期間をかけて、異なる思想的状況の中で著されてきた『論語』が抱える矛盾をそのまま、われわれに伝える。津田左右吉によれば、『論語』の章の中で、孔子その人の言葉や行動を伝えるものは、半分にも満たないという。われわれは、「古注」から、それを考えていくことで、『論語』の形成過程に思いを致し、孔子の本来の教えを探ることができる。

![写真:後漢書 本紀[二]](/bookimg/978-4-657-23006-5.jpg)