ホーム > 早稲田大学学術叢書

早稲田大学学術叢書

宮本 健市郎・佐藤 隆之 著

A5判 418ページ / 定価:7,000円+税(2025年4月10日発売)

1890年代から1910年代、アメリカでは革新主義が潮流となるなか、「よい市民」の形成が試みられていた。子どもひとりひとりを尊重する進歩主義教育が台頭しつつも、一つの国家としての統一が目指されていた時代。「よい市民」形成という壮大な市民性教育の実験は、学校が社会と結びつき、その役割を変容させていきながら行われた。本書では遊び場運動、社会センターとしての学校、コミュニティ・センター運動、国旗掲揚の儀式、帰化プロジェクトの授業などをとりあげ、それらを主導したジョセフ・リー、クラレンス・A.ペリー、ジョン・デューイらの思想とともに、「よい市民」の理念と実態を考察する。対照的な「多様性の尊重」と「愛国心の教育」はどのように結びつき、実践されたのか。著者二人の約20年にわたる共同研究の集大成。

Tomohiro Sakai 著

A5判 396ページ / 本体:7,000円+税(2024年9月20日発売)

分析哲学では外在主義がほぼ定説となっている一方、チョムスキー以降の言語学では内在主義が当然視されている。両主義の間には明白な対立があるにもかかわらず、哲学者が現代言語学の研究に言及することはほとんどなく、逆に言語学者が外在主義に言及することもほとんどない。

外在主義が「言語表現は外的環境の事物を指示し、文は真理値をもつ」ことを前提とするのに対し、チョムスキーは「意味の理論にとって指示や真理の概念は無用である」との立場をとってきた。しかしながら認知言語学はチョムスキー派言語学と異なり、言語使用者と外的環境の相互作用が意味と概念の成立基盤をなすと考える理論であり、外在主義と無関係ではありえない。

外在主義の想定と認知言語学の想定の両立可能性を仔細に検討し、哲学と言語学の架橋を図った画期的研究。※全編英語

Externalism is the philosophical thesis that meaning and mental content are partly dependent for their individuation on one’s social or physical environment. If externalism is true, then two speakers who are molecule-for-molecule identical may nevertheless have different thoughts and mean different things by employing exactly the same word forms. Externalism and its implications have not received sufficient attention in the linguistics literature.

The goal of this book is to investigate the relationships between externalism and cognitive linguistics. Human cognition is biased toward both the internalist conception of linguistic meaning and the externalist conception of natural kinds. Neither bias is rooted in reality. Social externalism coheres with cognitive linguistics. Physical externalism, by contrast, is incompatible not only with cognitive linguistics, but also with biology, chemistry and the philosophy of science. Nevertheless, the physical externalist intuition can be accommodated by the cognitive linguistic apparatus.

本野 英一 著

A5判 カラー口絵8ページ+本文414ページ / 本体:5,000円+税(2023年12月8日発売)

メディアをにぎわす中国の商標権侵害、その起源は明治日本にあった!

現在世界中で問題になっている、中国企業による外国製品商標の侵害行為。その手口は、明治期に日本企業が西洋企業製品を標的に行っていた手口と、それを合法化していた日本政府の法解釈を取り入れたものだった――。

国内外にある膨大な文書を通じて、知られざる歴史的事実を明らかにした画期的研究。

【訂正情報】巻末の著者紹介におきまして、誤りがございました。お詫びのうえ、下記の通り訂正させていただきます。

正誤表(盗用から模造へ).pdf

上田 貴子 著

A5判 346ページ / 本体:5,000円+税(2023年1月17日発売)

近年、先進諸国における「貧困」と「格差」への社会的な関心が高まっている。本書では日本の貧困や所得格差の現状について、政府統計調査などのミクロ・データ(個票データ)をもとに実証的に分析。これまで主な分析対象とされてきた政府統計調査の集計データだけでは導き出されてこなかった、リスク要因の関連性が明らかとなる。また、貧困による影響のひとつである犯罪との関連、新型コロナウイルス感染症拡大の影響について分析する。貧困層・低所得層の実態とは。貧困対策を考えるうえでの必読書。

西口 拓子 著

A5判 オールカラー384ページ / 本体:4000円+税(2022年6月3日発売)

【第46回日本児童文学学会特別賞を受賞!】

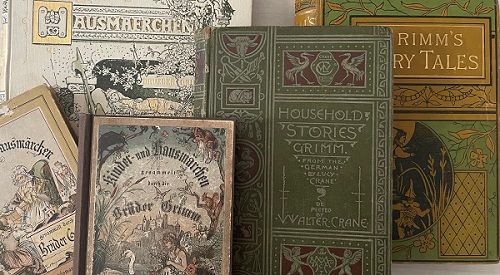

1812年に『グリム童話集』の初版が刊行されて今日に至るまで、世界中でグリム童話の絵本が刊行されてきた。本書はそのうち19世紀初頭から1940年代にかけてドイツや日本で刊行された絵本を対象に、そこに掲載された多数の挿絵の分析を通じて、西洋の挿絵と日本の挿絵、グリム童話と森鴎外、「ヘンゼルとグレーテル」とアウシュビッツなどの意外な関係性を明らかにする。

美しく、資料的価値の高い挿絵をオールカラーでふんだんに紹介。ドイツでも活躍するグリム研究者による第一級のグリム論。

【西口拓子氏 日本児童文学学会特別賞受賞インタビュー】

――受賞おめでとうございます。

西口 ありがとうございます。

――今回の受賞について、まずどんなことを思われましたか?

西口 日本児童文学学会の学会員でないのに選んでもらったのは、率直に嬉しかったです。授賞式では選考過程についても丁寧に説明していただき、じっくり読んで選んでいただけたことがとてもありがたかったです。本の論考は実証的であることを心掛けていたので、資料としての価値はあるかなと思っていましたが、評価をしてもらえてありがたいです。

――周りの方の反応はいかがでしたか。

西口 とても喜んでくれました。昔の同級生や知り合いの人も本を買ってくれたりして、ありがたいなと思いました。

――学生さんの反応はいかがでしたか。

西口 学生は意外とクールですね。私の宣伝が足りていないせいかもしれません。ドイツ人のTAさんは一緒に喜んでくれて、「子どもの頃、グリム童話はちょっと残酷だと思っていた」というコメントをくれました。本音を言うと「よく読んでいた」というコメントが欲しいところでしたが。

――お知り合いの研究者の反応は?

西口 もちろんすごかったです。お世話になった先生方や研究会の先輩方が、とても喜んでくれました。ドイツやスイスの先生も、グリム研究が脚光を浴びること自体を何より喜んでくれました。献本をお送りしたのですが、今はGoogleレンズで日本語をドイツ語に翻訳できますので、謝辞 (352頁) の部分が見られて喜んでいました。

――先生の本を改めて読んで、膨大な情報量だと思いました。情報の整理の仕方というのでしょうか、この挿絵とこの挿絵が似てるという見つけ方や探し方は、どのようにされているのでしょうか。

西口 どうやって手本にされた絵を見つけたのかということはよく尋ねられます。今は人工知能の助けを借りて探すことができそうな気もしますが、すべて直接見つけました。つまり偶然見つかったものです。芸術とかでもそうだと思うのですが、一見だれにでもできそうなことは、最初にアイデアを出さないとという感じがあります。そういう意味で『八ツ山羊』の手本となった挿絵を見つけることができたのは、とても運が良かったです。

整理については、ある話にまつわるものをつなげていくという形で整理しています。膨大な時間がかかっています。この『挿絵でよみとくグリム童話』は10年ぐらいかけて研究した成果をまとめたもので、トータルではかなりの時間をかけています。

――蔵書は何冊ぐらいお持ちなんですか。

西口 読んでいないのも含めたら、すごい量ですね。挿絵のために集めた本も、まだ数えていない状態です。購入済みの本をメモしたりもするのですが、忙しい時期には記録できず、結局中途半端なまま整理できてないので数はわかりません。でも、コロナ禍が収まったら、絵本展を開きたいぐらいの数はあります。

――入手方法はインターネットですか?

西口 コロナ禍前はドイツやスイスに行って買っていました。古本屋さんにはネットに情報を載せていない本もあるので、お店に行って良いものを見つけて買うのがすごく楽しかったです。古本屋さんだと、現金で払うと値切り交渉ができることも楽しいです。あとは、蚤の市にも子どもの本が出ていますので、機会があればそういうところへも行っていました。

――古い本なので、高いのかなとも思ったりするのですが、一冊いくらぐらいするものなんですか。

西口 結構高いですね。ただ、物によっては売る側が価値を分かっていなくて、びっくりするほど安く買える場合もあります。グリム童話の挿絵本は、5000円ぐらいから、高いのは際限なしです。ラッカムの本などはすごく高いです。ちなみに本書で『八ツ山羊』の山折りの部分をスキャンしていますが (図1-20)、あれは日本の明治期のものですが、30万円くらいしました。

蔵書の中から

――挿絵の研究をしようと思った動機はなんだったのでしょうか。

西口 狙って始めたわけではありませんでした。2011年に在外研究でドイツに行ったのですが、その準備として、向こうで講義を頼まれた場合に何か面白い話ができればと思い、日本の明治時代のグリム童話の挿絵をたくさん用意していったんです。そうしたら、たまたま次の年 (2012年) がグリムの初版本刊行200周年で、カッセル大学で記念学会があって応募したんです。その学会発表の準備のために、明治期の翻訳と挿絵を詳しく調査しました。またドイツやイギリスの挿絵もです。その際に、『八ツ山羊』の挿絵がドイツのものとそっくりだということに気がついて、それからグリム童話の日本での受容についてへの関心を持つようになって、本書にまとめるだけの論文を書きました。

――もともと挿絵とか美術に関心があったのですか。

西口 絵本も美術展も好きですが、関心は人並だと思います。絵心もないですし。そういう流れから研究にたどりついたわけではなくて、もしもドイツで授業を頼まれたら面白い話ができるようにネタを探していたのが直接のきっかけですね。ドイツの先生からは聞けないであろう話が良いのではと思って、気楽に調べていたら、面白いものがいろいろ見つかったという感じです。そもそも、向こうで講義を頼まれるかどうかも分からないのに、我ながら気の早い話でした。

――グリム研究は、テキストを研究する方もいまするし、西口先生のように挿絵の研究される方もいます。挿絵研究は、グリム研究の中でもどういう位置づけになるのでしょうか。

西口 童話の挿絵は、それまであまり研究者の間ではあまり着目されてはいなかったんです。本のまえがきにも書きましたが、ドイツでは2009年にフライベルガーさんが出した博論が挿絵研究としては本格的で、とても面白くて、それ以前は包括的な研究があまりなかったんです。民俗学的なアプローチや文芸学的な視点からのテキスト研究が多くて。挿絵の研究が主流ではなかったからこそ、2012年に私がカッセルの学会で発表した内容は、ドイツをはじめとした研究者にとても関心を持ってもらえました。そしてその後もドイツ語で論文を書く機会をいただきました。

日本では、明治時代の挿絵画家は、ヨーロッパのことがよく分からなかったので手本がなければどうしようもなかったと思うのですが、ドイツの挿絵画家でさえ、先行する挿絵の影響を受けている、つまり似た挿絵、時にはそっくりな挿絵を描いているのはおもしろいと思います。それは以前の話で、現在はグリム童話の挿絵も、かなりモダンで斬新なものも多く、先行する挿絵を超えようとするパワーを感じさせるものがたくさん描かれています。

――日本の絵本研究は西口先生がかなり先駆けているといえますね。

西口 挿絵や絵本の研究はこれまでも多くの方がとりくまれていますが、グリム童話の挿絵に関しては、本格的には論じられていなかったので、たまたま隙間があったという感じかと思います。

――初めて先生の原稿を読んだとき、非常に面白かったです。また、先生の文章はとてもユーモアがあると思いました。学生時代はどういう感じの学生だったんですか。

西口 豪快なエピソードなどがあったら良いのですが、残念ながら普通の学生だったと思います。ユーモアに関しては、ドイツ的なブラックユーモアは好きです。それにドイツの方は真面目そうな表情をしていることが多いので、ドイツ語でドイツ人を笑わせたいというのはあるかもしれません。

――学生時代からドイツ語に興味をおもちだったんですね。

西口 ドイツ語は専攻語だったこともありますが、結構勉強しましたね。夏休みにドイツでホームステイをしたのも楽しい思い出です。ドイツの田舎町で、日本人がひとりもいない町で暮らしたのは、貴重な経験でした。家庭の方も、親戚の集まりなどにも全て一緒に連れていってくれました。

――日本ではドイツ語の学習人口は英語に比べると圧倒的に少ないですが、何がそこまで先生の興味を引いたのでしょうか。

西口 大学では何か新しい言語を学びたいと思っていました。ドイツ語を選んだことには、あまり深い理由はないのですが、強いて言えば高校時代、フランスとドイツにペンパルがいて、当時はエアメールで交流していました。たまたまドイツ人の方が手紙が面白かったというのが大きいかもしれません。

その後大学で、野村泫先生というグリム研究で有名な先生の特別講義を聞き、後に研究会でお世話になることができて、それ以来グリムの研究をしています。

――『グリム童話――子どもに聞かせてよいか?』を書かれたかたですね。野村先生がらみでお尋ねしたかったのですが、グリム童話は第二次世界大戦中の残酷な行為に影響を与えたのではないかという説について、今回の本の中では結論を書かれていませんが、その点はどうお考えなんでしょうか。

西口 それについては、野村先生の『グリム童話――子どもに聞かせてよいか?』に詳しく書かれているのですが、影響を与えるということはないと思います。魔女(ロシアではバーバヤガー)をパン焼き窯に押し込むという話は、ロシアの昔話にとても多くて、ドイツだけで語られているわけではありません。残酷な話は世界中にあります。グリム童話より残酷なフランスの昔話もありますし。よく言われることですが、日本にもかちかち山の話もあるわけですし。あと、ヒトラーがグリム童話を読んだという証拠もないようです。そういうことも含めて、グリム童話と第二次世界大戦中の残虐行為との関連はあまりないと思います。

――因果関係の証明もできませんしね。

西口 証明する意味もない話だと思います。

ドイツのメルヘン街道始まりの街、ハーナウにあるグリム兄弟像。兄弟はここで生まれた(西口教授撮影)

――これからどういう研究をしようという計画はおありですか

西口 詳しいことは内緒ですが、いろいろと小さな気づきがあって、少しずつ論文にまとめていきたいと思っています。挿絵がらみの話も、まだまだ書きたいことがあります。明治時代の翻訳にも興味深い点、調べたことがたくさんあります。

――出版についてお伺いします。早稲田大学学術叢書に応募された動機はなんだったのでしょうか。

西口 内容が堅いので、やはり商業出版社は難しく、こういう助成金をいただいて出してもらうのが一番かなと思って、応募しました。

――学術叢書制度についてのご感想はいかがですか。

西口 この制度は絶対に活用した方がよいと思います。本書の第二章では、英語の文章をたくさん載せていますが、こういうものは、一般書だったら掲載は難しいかと思います。

一方で、大学の出版部といえば一般的にとても保守的なイメージがあるのではないかと思います。私自身が、前例のないことはしないのではないかと思っていました。でも、オールカラーに踏み切ってもらえたのはすごい、と思いました。アカデミックな意義を打ち出していけば、前例がないことにも前向きに対応してもらえたのも大学出版ならではのメリットだと思いました。

今回は、印刷もとても綺麗で、値段が4000円によく収まったねと、出版の経験のある方々から言われました。また浮世絵の研究で有名な方にも印刷の出来の良さを褒めていただきました。

――ありがとうございます。『挿絵でよみとくグリム童話』はきっと反響を呼ぶと、我々も思っていました。実際、「毎日新聞」「朝日新聞」と「週間読書人」に取り上げてもらいましたね。「朝日新聞」では横尾忠則さんに書評欄で紹介されました。

西口 横尾さんのような有名な方に取り上げていただいたのはすごいことで、周りの方々からの反響も大きかったです。こんなチャンスは一生に一度ものですよね。

――次の出版のご予定はありますか?

西口 今のところ具体的な予定はありませんが、出したいものはたくさんあります。挿絵がメインの資料集のような、見ていて楽しめるものはぜひ出したいです。その他、今回の出版でコラムに使いそびれたおもしろい挿絵もありますし、紹介したい素敵な絵本にもいくつも出会いました。グリム童話のテキストも、注釈をたくさんつけたもので、学生と一緒に読めるようなものも出してみたいです。

――最後に、この本をどういう人に読んでもらいたいですか。そして、その人たちにどういうことを伝えたいですか?

西口 グリム童話は、大学でのレポートや卒論のテーマとしても人気があると思います。ぜひたくさんの大学生に読んでもらいたいです。普段私が接している理工系の学生は、文学研究にふれる機会が少ないので、とりわけ読んでもらいたいです。意外に実証的なんだなと思ってもらえたら嬉しいです。

カラーの挿絵を見るだけでも楽しめるので、もちろん学生以外の方々にもぜひ手に取ってもらいたいです。とくに本の第1章は、間違い探しのように挿絵を見比べて楽しめると思います。最後の章の「ヘンゼルとグレーテル」も、絵だけを見てもインパクトがあります。コラムにも面白い挿絵をたくさん紹介しましたので、そこも楽しく読んでもらえるかと思います。

素敵な挿絵もたくさん掲載していますので、本屋さんの絵本のコーナーの片隅に置いてもらえたら嬉しいですね。

(聞き手:編集部 武田文彦)

Yasuo Hasebe 著

A5判 358ページ / 本体:5,000円+税(2022年1月20日発売)

日本において立憲主義が成立した由来およびその後の発展の経緯について、憲法典の内容、判例・実務を含む法制度及び学説の変遷をたどりながら明らかにする。

著者が、海外の学術書、学術雑誌に発表してきた論文をもとに、全編英語でまとめる。長谷部憲法学の集大成がここにある。

上野 義雄 著

A5判 500ページ / 定価:5,000円+税(2020年2月17日発売)

言語学は難しそうで実は難しくない。なぜなら言語の分析装置である理論が「広がり」と「深み」を見せているからだ。非変形生成文法の一つである自律モジュール文法(AMG)理論が、日本語の形態と統語の分析に対して有効であることをすでに証明してくれた著者。次はゴールとなる「意味」の文法に分け入る。日英語を対照し、主語繰り上げ、コントロール、数量詞、テンス、発話行為、モダリティの意味をつまびらかにする。言語の話し手と聞き手は、文を作ったりその意味を理解したりするのにさまざまな語を身につけている。語の発音、語形変化、文の構造内での使い方、語の意味…。語が連続すると規則性が現れ、規則性に縛られる。わたしたちが日常生活の中で自然に身につけた「語の森」の広がりと深み、そして神秘性さえもが、著者の分析によって次々と明らかにされる。著者渾身の集大成となる本書は、次の研究テーマである「コミュニケーションの現場における意味のやりとり」へとつながっていく。

柏 雅之 編著 矢口 芳生・斎藤 修・弦間 正彦・西原 是良・堀口 健治 著

A5判 456ページ / 定価:5,000円+税(2019年10月30日発売)

日本の農山村が直面している三重苦は、環境・資源管理、経済、社会の領域にまたがっていると本書は指摘する。一つは、農業の資源管理を担う人材の不足。もう一つは、兼業農家を営む経済条件の悪化。最後に、過疎と高齢化による活力低下。これらがもたらす三重苦は、それぞれが複雑に絡み合い、農山村を窒息死させようとしている。解決の道筋として、広域経営法人や集落営農法人の活動に注目する一方で、妥当な政策的支援を受けることの必要性を説く。「社会的共通資本」である農と農山村の持続可能性を守り抜くために、ヒトと地域、国は何ができるか、そして何をしなければならないか。農と商工・福祉の連携から食料産業クラスターの形成、JA直売所の取り組みまでと豊富な事例を取り上げ、農業再生の可能性を力強く示す。

新保 敦子 著

A5判 384ページ / 本体 5,000円+税(2018年10月25日発売)

日本軍部はなぜ中国ムスリムへの教育や団体事業を重視したのか。

その背景を探るととともに、特に女子中等教育の詳細を明らかにし、植民地とジェンダーという視点から論じる第一級の研究書。

前田 徹 著

A5判 392ページ / 本体 5,000円+税(2017年5月25日発売)

人類最古の文明が成立した地域の一つ、メソポタミア。ティグリス・ユーフラテス両川下流域に成立した都市国家が統一国家に展開する過程と、シュメール・アッカド人から野蛮とみなされたエラム、マルトゥなど周辺民族の国家・権力の形成を考える。