ホーム > 新刊案内

新刊案内

張 碧惠 著

A5判 330ページ / 定価:4,000円+税(2019年10月30日発売)

歴史と伝統文化が凝縮した文化遺産である「文物」の破壊・海外流出を防ぐため、国家は何ができるのか―。辛亥革命から台湾へ退去する1949年までの間、中華民国各政府が進めた文物事業の「光と影」に本書は迫る。ナショナリズムと知識人の危機感が追い風となり、文物保護の目的には一貫した方向性があった。法制度も整った。中華民国の人々が「清王朝文物」の価値を発見したとき、強力な権限を持つ専門機関が無かったことから、内部抗争が生じ、保護を有効に進めることができなかった。内憂外患の文物事業に対する考察は、グローバル時代に高まるナショナリズムと文化財の評価・保護の関係から、略奪された文物の返還の在り方までを深く問いかける。

長谷見 雄二 著

A5判 194ページ / 定価:1,500円+税(2019年10月5日発売)

「火事に強い木造」で都市大火を食い止める――。

2010年代後半、東京都内の住宅火災による死者数が増加に転じ、全国では大規模火災が再び顕在化している。これまでの建築の防災対策では、不燃化が推進される一方、「火事に強い木造」が模索されてきた。その経過を振り返り、市街地の防災のあり方を探る。

火災を中心に防災工学を専門とする筆者が、「木造防災都市」という切り口で、近代の都市防災対策の枠組や政策を再考し、木造の都市防災的活用の可能性や都市の安全化に必要な今後の社会的取り組みを展望する。

伊藤 滋 監修 関口太一・小野道生 著

A5判 152ページ / 定価:1,500円+税(2019年10月5日発売)

東京をより安全で魅力的なまちにする――。

東日本大震災の発生時、東京は、鉄道ターミナル駅周辺に膨大な滞留者が溢れかえり、郊外へと向かう幹線道路上に大量の帰宅困難者が列をなすという現象がみられ、防災の課題が浮き彫りとなった。国際都市・東京では、いかなる災害が生じても国際的な業務機能の継続性の確保や、世界中から訪れる膨大な昼間人口を想定した防災対策が求められる。

本書では、被災時の避難生活を日常に近づける試みとして、昼間人口に対応した防災拠点となる「防災見附」の検討や、被災時の仮設市街地を提案するほか、木造可変防災施設の取り組みを紹介する。

伊藤 滋 監修 三舩康道 著

A5判 160ページ / 本体 1,500円+税(2019年9月20日発売)

密集市街地は昔ながらの下町風情を残す一方、道路は狭く、さまざまなものが置かれ、災害時には人々の避難や消防の妨げになる危険と隣り合わせの地域でもある。東京都各区で狭隘道路の拡幅整備事業が実施されてから約30年経ったいま、その進展ぶりを探るとともに、ブロック塀問題、UR都市機構による貢献を報告する。豊富な写真とともに考える、新たな都市論。

中村信男 監修/ 畠山和也 編著

A5判 238ページ / 本体:1,800円+税(2019年9月7日発売)

起業直後の不安定な時期をどのように乗り越え、軌道に乗せたのか。M&Aや大企業内起業など、いま注目される新たなスタートアップとは。早稲田の人気講座、待望の書籍化。

日本平和学会 編

A5判 190ページ / 本体 2,200円+税(2019年8月17日発売)

いのちの声を聴くことからの再出発――。

戦後日本の平和教育論は、戦争の悲惨さを伝える方法の限界にぶつかり、その内容や方法の工夫を広げてきた。しかし今改めて、いのちの声をどう聴くか、その見方を深め、戦争で犠牲に声を聴く営みの意義を再考する。

濱田 政則 編

A5判 168ページ / 本体 1,500円+税(2019年8月30日発売)

都市の臨海地域には、石油コンビナート、高圧ガス設備、空港など、私たちの生活に直結する重要施設が集中している。今世紀に入って地震・津波などの自然災害が世界的に増加傾向にあるなか、これら重要施設をいかに災害から守るのか、具体的提言を述べる。

光國 光七郎 著

A5判 316ページ / 本体 2,500円+税(2019年8月8日発売)

「日本のモノづくりと心」をテーマに、SDGs時代の企業経営の在り方を問う探求の書。企業の経営管理担当者、在庫管理担当者、必読。

「行き過ぎた利潤追求や投資効率を追い求める勝組の理論から、また、経済的勝者のみが地球資源を独占するという不公正な論理から、公正な人道の論理へと経営に携わる人々の心根の大変革が求められるSDGs。理想と現実のはざまで迫られる難しい舵取りにあたり、「多様性の調和による統合の原理」の観点から考察を試みる。」(早稲田大学理工学術院教授・元JICA研究所長 北野尚宏氏)

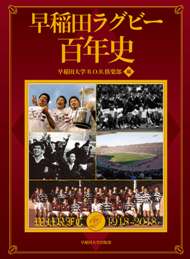

早稲田大学R.O.B.倶楽部 編

B5判・上製函入り 口絵14ページ+本文458ページ / 本体 12,000円+税(2019年8月10日発売)

栄光の100年の歩みを余すところなく再現した愛蔵版。公式試合全記録も掲載。美麗函入り。すべての早稲田ラグビーファン、必携の1冊!

菅田 茂昭 著

A5判 256ページ / 本体 3,500円+税(2019年7月5日発売)

ラテン語からロマンス語への歴史を学ぶために。

サルジニア語、カタルニア語など少数言語も網羅した、新しいロマンス言語学の入門書。

【訂正情報】本書につきましては誤記がございました。お詫びのうえ、下記の通り訂正させていただきます。

『ロマンス言語学概論』正誤表.pdf