ホーム > 新刊案内

新刊案内

加納 貞彦 著

A5判 428ページ / 本体:2,200円+税(2021年6月19日発売)

好評を博した『「創世記」に学ぶ(上)―21世紀の共生』の続編。「創世記」の後半で展開されるイサク、ヤコブ、ヨセフの物語を中心に解説する。古代イスラエルの民の遠い父祖たちである彼らの物語を丹念に読み解き、彼らが人間として成長を遂げ、成熟するに至る歩みに着目する。

人間的な弱さや醜さを引きずり、つまづき転びながら、それでもなおそれぞれの道を歩んでいく族長たちの姿は、現代に生きる私たちにとっても、よりよく生きるためのヒントとなるであろう。聖書を学びたい人、聖書に関心がある人におすすめの一冊。

【推薦のことば】

本書は初めて聖書に接するような人に創世記のそして聖書の面白さを教えてくれる。特に多くの若者に是非勧めたい書物である。――西永 頌(東京大学名誉教授)

将来の不透明さが増しつつあるこの時代、古代イスラエルの民の遠い父祖たちの物語を、本書をひもときながら、一度、じっくり読んでみようではないか。――月本昭男(上智大学神学部特任教授)

松本 剛次 著

A5判 312ページ / 本体:4,000円+税(2021年4月23日発売)

21世紀型能力の育成を目指した日本語教育が実践できる教師は、どのように育成するか。

21世紀型能力というものを唱えながら、実際に行われているのはむしろそれとは反対のことではないか。ほかならぬ教師こそが、あるいは教師を教育するものこそが、「新しい」能力、21世紀型能力というものを掲げているにもかかわらず、それとは正反対の旧来型の能力観や価値観を再生産し、強化しているのではないか。

この現状を変え、日本語教育の場で21世紀型能力の教育を真に実現するための日本語教師研修モデルを提示する。

湯浅 有希子 著

A5判ソフトカバー 274ページ / 本体:2,800円+税(2021年4月22日発売)

江戸時代から平成にかけての医療および医療制度の分析を通じて、明治以前の「接骨」から大正以降へ続く「柔道整復」への形成過程を明らかにする。柔道整復師の成立に大きな影響を与えた天神真楊流柔術の医学理論および同流柔術家による政治活動のほか、日本柔道整復師会の活動にも言及する。

「本書は、天神真楊流柔術および江戸から平成に至る接骨・柔道整復の医療、制度について、約10年にわたる著者の研究をまとめた歴史書である。『日整六十年史』をはじめ、先人の業績を縦横に博引しながら、自らの見解を新たな柔術伝書、図版、手記、議事録等の実証的な史資料で明解に示し、丹念に分析している。一般にはほとんど知られていない柔道整復の歴史を詳細に描出した労作であり、柔道整復師の手引書として有用な一冊である」公益社団法人日本柔道整復師会会長 工藤鉄男

【出版社からのコメント】

2016年6月の刊行以来ご好評いただいてきた初版本を、このたび使いやすいソフトカバーに替え、お手頃価格の新装版としてお届けします。

保﨑 則雄/藤城 晴佳 編著

A5判 229ページ / 本体:2,000円+税(2021年4月19日発売)

「知的な身体活動の具現化」として18年間にわたり実践されてきた早大・保﨑研の米国研修。研修のメインイベントは、「現地大学の学生たちを前に、日本文化に関するプレゼンテーションと、その後の質疑応答をすべて英語で行う」ことである。大半の学生たちにとって、すべてが未知の海外。かれらがときには協力しあい、ときには反発しあいながら試練を乗り越えていく姿を、教員・学生双方の報告から検証する。

(本書「はしがき」より)

「人の移動が極度に制限を受けている今こそ、海外研修について焦らず急がずに「準備」という形で、この時期にできること、すべきことを着実に確実に計画し、実行することが、とても重要です。身体の移動がかなわない時は、柔軟な思考や斬新なアイデアを創発させる時期なのです。

では、どのような準備をすればいいのか。海外渡航が再開されたときのためにそのヒントを、本書からつかんでいただければと思います。」

吉田 徳久 著

A5判ソフトカバー 388ページ / 本体:2,800円+税(2021年4月10日発売)

私たちは環境問題に真剣に取り組んできたのか――。

わが国の環境政策は、経済的・社会的な持続可能性の要求との間でしばしば対立・相克を繰り返してきた。水俣病問題からパリ協定までの60年余りの歩みを振り返りながら、環境問題の本質を読み解く。

【出版社からのコメント】

史実を精確に辿りながら、政治・行政と科学の両面から環境政策の体系をくまなく論じた本書は、過去の集約でなく、これからの環境政策への道標である。充実した索引項目は、環境事典としての利用を可能にしてくれる。淡々とした筆致の中から読者に訴えかける、環境のアイロニーとジレンマもまた異色である。

2019年10月の刊行以来ご好評いただいてきた初版本を、このたび使いやすいソフトカバーに替え、お手頃価格の新装版としてお届けします。

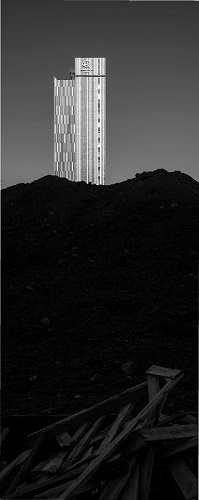

山岸 剛 著

新書判 198ページ / 本体:900円+税(2021年4月7日発売)

感染爆発によるコロナ危機で、世界の際(きわ)に立たされた私たち。

究極の選択はどちらか。「死を忘れるな」か。「今この瞬間、刹那を楽しめ」か。

「都市」と「人間」の病理をあぶり出す渾身のフォトエッセー。

新型コロナウイルスの感染拡大で、初の緊急事態宣言が東京に発令された2020年4月7日。それを境に「都市」と「歴史」、「人間」と「摂理」の関係がどう変わったかを36枚のモノクロ写真とエッセーで明らかにする本書。気鋭の写真家が挑んだ「都市」と「人間」の病理を証明する挑戦は、コロナ禍における「都市」と「人間」の再発見でもあった――。

【「試し読み」できます】

東京 パンデミック.pdf

いずれも本書所収のモノクロ写真(©Takeshi Yamagishi)

馬場 義久 著

A5判 304ページ / 定価:4,000円+税(2021年3月12日発売)

【租税資料館賞受賞!】

スウェーデンの高福祉は巨額の税収によって支えられている。巨額税収をあげるためには、課税の公平性を確保しつつ、民間活力を極力阻害しない租税政策が求められる。

1991年の二元的所得税の導入以降のスウェーデンの租税政策を検証し、同国がいかにして社会保障費などの財源を調達しているかを解明する。それは超高齢社会の日本にとっても、大いに参考となるであろう。

【訂正情報】本書99頁の図4-8につきましては、誤りがございました。お詫びのうえ、下記の通り訂正させていただきます。

図4-8(p.99)訂正.pdf

加藤 一郎 著

A5判 312ページ / 本体:4,000円+税(2021年3月8日発売)

【第13回日本考古学協会賞奨励賞を受賞!】

日本列島における国家形成期とされる古墳時代、「倭王」の称号が授与された人物が存在し、「倭」の領域を支配する王権構造が機能していた。そこでは、古墳という墓制が活用され、王権構造が生成・維持・発展されてきた。本書では、倭鏡をはじめとする副葬品や埴輪など古墳の出土品を分析し、倭王権の構造や動態、そして古墳時代人の精神世界といった社会史や精神史的な側面について考察する。分析対象を、古墳時代をつうじて生産されていた複数の遺物とし、天皇陵古墳調査の最前線に立つ著者が、古墳時代像を解明する。

日本平和学会 編

A5判 184ページ / 定価2,200円+税(2021年3月8日発売)

グローバル化が進み、多種多様な国民国家がみられる今日。しかし、その理念と現実の乖離は甚だしい。「国民」の創出において、先住民や少数民族を抑圧してきた歴史や、尽きることのない移民・難民問題。「再国民化」では、排外主義的な言説や暴力を伴うことも少なくない。本号では、「国民」であることと平和の享受との関係の問い直しを迫る。

寺﨑 新一郎 著

A5判 292ページ / 定価:4,000円+税(2021年2月10日発売)

【2022年度異文化経営学会学会賞(著者部門)、2022年度日本商業学会賞奨励賞、「日本マーケティング本 大賞2021」準大賞、トリプル受賞!】

グローバル経済を人々の心で読み解く――。

貿易摩擦や規制強化にともなう保護主義的な潮流を背景に、1980年代後半から議論されているカントリー・バイアス(外国に対する先入態度)。国内で初めてカントリー・バイアスを体系的に論じた一書。グローバル化の進展によって外国がより一層身近なものとなる中、すべてのマーケティング研究者、商品等の海外展開に携わるビジネス関係者、必読。

【推薦のことば】

消費者の心理は、国家や文化の違いによって左右される。そうした違いを理解することなく、真のグローバル化に乗り出すことはできない。本書は、多文化社会の認知構造を解明する手がかりを私たちに与えてくれる。――恩藏直人(早稲田大学常任理事・商学学術院教授)

◆「試し読み」できます◆

多文化社会の消費者認知構造.pdf

【寺﨑新一郎氏「日本マーケティング本 大賞2021」準大賞受賞インタビュー】

――本日は宜しくお願いします。まず、今回の受賞作『多文化社会の消費者認知構造』を書かれたきっかけをお聞かせください。

寺﨑 やはり一番のきっかけになったのは、イギリス留学での体験です。

私は、ロンドン大学の修士課程で2年間ほど過ごし、1年目は経営学、2年目は環境・政治とグローバリゼーション学を勉強しました。この2年目のときに、中国やインドといったアジアからの留学生、そして現地のイギリス人など、多様な国々の人々と交流するようになり、その中で、外国や異文化に対する関心がわいてきました。

例えば、ロンドンのピカデリー・サーカス付近にあるチャイナ・タウンによく足を運んでいたのですが、そこで同じ中華料理でもシンガポール風とか、中国のなかでも北方や南方、上海風といった色々な味付けがあることを知りました。

中国や韓国など、日本と政治レベルで対立する国々からの留学生も周囲に多くいましたが、寮で一緒に過ごしていましたし、料理を作ったり、旅行に行ったり、友達として普通に楽しく付き合っていました。

一方でどの留学生も自国民としてのアイデンティティはしっかり持っていました。中国人は中国人、インド人はインド人というアイデンティティがありながら、実際の消費行動はすごくプロアクティブな感じで、興味深いのです。「国としてはあまり好きではないけれど、この国の商品は興味があるので買ってみよう、試してみよう」という人が多かったのが印象的でした。そこで、こうした行動を理論的に捉えられると、より良い消費者理解につながるのではと考えるようになりました。こうした体験が、本を書く動機に強い影響を与えました。

―― イギリス留学を終えて日本に帰国後、早稲田大学大学院商学研究科の博士後期課程に進学されましたね。その後、研究はどのように進められたのでしょうか。

寺﨑 当時はまだはっきりとした研究テーマがなかったので、とりあえず色々な海外ジャーナルのスペシャル・イシューを読み漁りました。主要ジャーナルのスペシャル・イシューを10年分ぐらい表にまとめてみたんです。その中で、学術的なジャーナルではありませんが、『ハーバード・ビジネス・レビュー』で「ディアスポラ・マーケティング」という概念に目が留まったのです。ディアスポラとは平たく言えば移民のことで、ディアスポラ・マーケティングというのは、移民をターゲットにしたマーケティングのことです。私も移民ではありませんが留学をしていたわけですし、これから日本にも移民が増えてくるかもしれない。こうした人々を1つの消費者セグメントとして捉え、マーケティングを考える機会も増えてくるだろうと考えたのです。

それから恩藏直人先生の下、博士後期課程での研究指導を経て、九州大学で助教を務めるようになりました。九州大学箱崎キャンパスの近くは、インド人やネパール人がすごく多くて、JR箱崎駅近くのスーパーマーケットでは多くのエスニックな商品が取り扱われていました。こうした移民の方々も、日本に住んで考え方や価値観が変わるといった、文化変容が恐らく起こっていて、そのうち順応していくのだろうと想像しました。このメカニズムを明らかにしてみてはどうかと着想し、分析的なレンズを探していたところ、「コスモポリタニズム」という概念に出合ったのです。

―― 「コスモポリタニズム」概念に出合ったことが、研究上の大きな転機になったわけですね。そこから、どのように研究を進められたのですか。

寺﨑 日本に住んでいる外国人で、コスモポリタン的志向を持つ人にインタビュー調査をしてみたかったのですが、研究費不足のため、日本人でコスモポリタン志向を持つ人を調査し、どのような過程を経て文化変容が進行したのか研究してみることにしました。本書の第4章から第6章は、このインタビュー調査がもとになっています。

―― インタビューでは、どのような話が聞けましたか。

寺﨑 コスモポリタン志向が高まる背景として、やはり家族からの影響が大きいことが分かりました。お父さんが外国で仕事をしていて、帰国したときに土産話を聞かされたり、お土産をもらったりして外国に興味を持つようになったとか、お母さんが英語教師で、教え子の外国人と交流があって自分も外国に関心を持つようになったとかですね。

一方で、コスモポリタン志向を有する人でも、ナショナリズム的な感情が高まる事例が多くみられました。それがナショナル・アイデンティティの再考という概念の着想につながっています。

このように研究を進めていく中で、体系的なテーマへと昇華させるには入念な研究レビューが必要となってきました。そこで、コスモポリタニズムを大枠で捉えると、どのような概念として位置づけられるのか、関連概念を一通り整理しました。その過程で、消費者の「アフィニティ(好意や愛着)」、「エスノセントリズム(自国中心主義)」「アニモシティ(敵対心)」など、本書で紹介している様々な概念に出合ったのです。

―― 寺﨑先生の研究の面白さは、学術的、理論的な面にとどまらず、マーケティングという実用面に生かせる可能性があることです。そのあたりの意識は、いつ頃から持たれるようになったのですか。

寺﨑 コスモポリタニズムの形成過程の研究をしながら、「コスモポリタン的なアイデンティティを有する人に対して、どのようなマーケティング・コミュニケーションが有効か」という研究に取り組むと、実用面でも有益な示唆が得られると直感しました。そんな時に、2016年に外川拓先生、石井裕明先生、恩藏直人先生が発表された論文で、解釈レベル理論というセオリーを使った実証研究が頭に浮かんだのです。この論文のテーマは、「心理的距離の遠近と対象の捉え方の変化」を検証するものでした。コスモポリタニズムとは、まさに外国や異文化に対する心理的距離を発生させるものであり、こうして生じた距離の遠近に対応したコミュニケーション方略が提案できたら面白いと考えました。

――その後、寺﨑先生は理論を裏付けるべく、実験による実証研究を積み重ねていきます。実験を始めて、手ごたえを感じるようになったのはいつ頃からでしょうか。

寺﨑 2017年2月、京都大学の山内裕先生とシンガポールの南洋理工大学でセミナーを行ったとき、消費者行動研究で著名なジュリアン・カイラ先生に、実験内容を見ていただく機会に恵まれました。そこでカイラ先生から「これはめちゃくちゃ面白いじゃないか」と言っていただいたのです。「こういうタイプのアプローチはあまり見たことがない」と。その時、この研究の方向性は間違っていないと自信が持てるようになりました。

―― 具体的にどのあたりが、カイラ先生に評価されたのでしょうか。

寺﨑 既存のカントリー・バイアス研究の中で心理的距離を扱った研究はなく、こうした課題に正面から取り組んだことが大きかったと思います。ちなみに、心理的距離を扱ったカントリー・バイアス研究は、今でもまだありません。そのこともあってか、このテーマで2021年に発表した私の英語論文はよくダウンロードされているようです。

そこで、書籍中にも度々登場するコペンハーゲン・ビジネススクールのアレキサンダー・ジョシアッセン教授に私の研究論文を送ったところ、カントリー・バイアス研究で実験的な手法を使ってコミュニケーション方略を検討したものはあまりなく、とても面白いと言っていただけました。ジョシアッセン先生は、カントリー・バイアス研究で世界屈指の研究者ですが、これを機にご縁もあって今、共同研究をしているところです。

―― カイラ先生からの激賞後、どのようにして今回の本の出版にこぎつけたのですか。

寺﨑 博士号を取ったら博士論文を書籍化したいという願望は、昔からありました。しかし、以前ある先生から「学術書を出版しようと思ったら、自費出版は普通」と言われたことがあり、収入も少なかったため、出版はしばらく無理だろうと半ばあきらめかけていました。そうしたところ、恩藏直人先生から、「早稲田大学エウプラクシス叢書」という、早稲田大学で博士学位を取得して5年以内の人を対象にしたシリーズが早稲田大学出版部から刊行されているので、それに応募してはどうかとご教示いただいたのです。さっそく応募したところ、無事に採択されました(注―早稲田大学エウプラクシス叢書として刊行するためには、早稲田大学文化推進部が年2回実施している募集に応募し、専門審査員による審査を経て、採択される必要がある)。それで今回、出版することができました。

―― 本の制作過程はいかがでしたか。

寺﨑 原稿のチェックなど想像以上に細かくて、おかげさまで誤字脱字も全く見当たりません。本当に完璧な内容の本が制作できた気がします。校正者からのコメントも細かく、私自身も勉強になりました。表現が間違っていたり、誤字脱字があったりする本をたまに見かけるのですが、この本に関しては心配なく進められました。学術出版を専門とする出版社から上梓できて本当に良かったと思っています。母校の早稲田で出版できたことも、自分の中ではすごくうれしかったです。

早稲田大学出版部の皆様には、本の制作面に加えて営業面でも新聞広告を出していただくなど手厚いサポートがあり、本当に感謝しています。博士号を取得された方がいたら、早稲田大学エウプラクシス叢書での出版をぜひお勧めしたいです。

―― ご本を出版された時の周りの方の反応はいかがでしたか。

寺﨑 「ついに出しましたか」という感じでした。とにかく、すごい勢いでカントリー・バイアス関連の論文を書いていましたので、「いずれ本を出すとは思っていましたが、思ったより早かったですね」と言われることが多かったです。

―― 今回の受賞の報に接したとき、どう思われましたか。

寺﨑 まず、編集担当者の武田さんから「受賞しました」というメールをいただいた時、まったく想定してなかったので、「何だこれは」という感じで、何のメールかなと思いました。メールをよく読んで、こう見て、ああ見て、また上からこう見て、あれっ何か受賞したっぽいなという、そんな感じでした。「やった!」という感じよりも、「あれっ、受賞したのかな。ああ、どうしよう」という感じでした。もちろんうれしかったのですが(笑)。

―― ご家族の反応はいかがでしたか。

寺﨑 妻にメールしたのち帰宅すると、私が意外と落ち着いた様子だったそうで、逆に驚いたようです。きっと、「こんな栄誉ある賞をいただいたのでより一層頑張らなければいけない」という気持ちが芽生えていたからかもしれません。本当にこの分野を究めていかねばという、気の引き締まる思いがしました。

―― 今後、こういうことを研究したい、こういう部分を深めたいという展望がありましたら、お聞かせください。

寺﨑 消費者のアフィニティとアニモシティという、相反する2つの感情がありますが、ある国に対してアフィニティが高い人に加えて、それが低い人にも有効なアプローチを今研究しています。

それを考えるときに実験心理学系の理論、たとえば解釈レベル理論とか、最近だと制御焦点理論が使えることが分かってきました。さっそく『ジャーナル・オブ・インターナショナル・コンシューマー・マーケティング』にその第1弾を発表しました。第2弾を今計画していて、だんだんと知見が深まってきています。今までアフィニティが低い国や、低い人へのアプローチはないものと、諦めるしかなかったのが、実はアプローチできるやり方があることが分かってきましたので、それをグローバルに発信するつもりです。最後は日本語にまとめて書籍化したいと思っています。

―― 研究者志望の人もそうでない人も含めて、これから世に出ていこうとする若い人たちに伝えたいことは何ですか。

寺﨑 東浩紀先生の『弱いつながり:検索ワードを探す旅』(幻冬舎文庫)という本があって、すごく共感しました。今、インターネットで検索すれば何でも調べられるじゃないかという人は多いですが、どういう検索ワードを入れるかという面から考えると、考えつく検索ワードの幅の広さや深さはやはり自分で広げるしかないことに気づきます。その深さとか広さを与えてくれるものはやはり実体験です。その世界に飛び込んでみて、初めて気付くことがある。若いときに現地に足を運んでみたり、それまでいた環境と違うところで過ごしたり、学部の交換留学に参加したりすることで分かることは、たくさんあるはずです。こうした実体験を積み重ねることで、自身の問題意識の幅と深さをどんどん養っていかれると良いと思います。それが研究者にとっても、実務家を目指す人にとっても有効なことだと確信しています。

若いときに研究留学したり、会社で手を挙げて海外に駐在させてもらったり、そういう挑戦が組織にとっても日本にとっても、そして個人の人生にとっても大きく花を開かせてくれるきっかけになるのではないでしょうか。海外に行く機会がなければ、留学生と交流するサークルなどもありますので、積極的に参加されることをお勧めします。

―― 特にここ数年の日本は内向き志向の強い傾向にありますが、そういうことではいけないということですね。

寺﨑 そうです。想像以上に、世界は速いスピードで動いています。今はみんな中国にばかり気を取られていますが、東南アジアも勢いがすごくて、インターネットを活用した様々なビジネスが生まれています。ロンドンにいた時も、マレーシアやインドネシアからたくさんの留学生が来ていました。彼(女)らはすごく優秀で、日本人は到底太刀打ちできないんじゃないかと思うこともありました。マレーシアは多国籍国家ですし、インドネシアにしても様々なバックグラウンドを持った人々が住んでいるので、文化的な適応力は日本人より遥かに上でしょう。こうした人々が海外のネットワークをうまく使ってどんどん活躍していくわけです。

この国をリードしていく人材になりたい、そういう志のある方は、1年でも半年でもいいので、ぜひ海外に行って知見を広げていただきたいですね。

(2021年10月17日、聞き手:編集部 武田文彦)

母校を表敬訪問した時の記念撮影。左から、恩藏直人・早大常任理事、須賀晃一・早大出版部代表取締役社長(早大副総長)、寺﨑新一郎氏、渡邉義浩・早大理事。