ホーム > 新刊案内

新刊案内

伊藤 りさ 著

A5判 404ページ / 本体 7,400円+税

近松門左衛門以降、17世紀後半から18世紀末までの約115年間に作られた源平物人形浄瑠璃において、平家物語の説話はどう取り入れられていったのか。豊富な資料と知識をもとに、これまでの先行研究にみられるような単なる典拠論をはるかに超えた浄瑠璃作劇法論を展開。

18世紀浄瑠璃研究に確実な進展をもたらす一冊であり、浄瑠璃・歌舞伎研究者にとって必携の書であることはもちろん、平家物語研究者にとっても一読の価値がある貴重な研究書である。

第44回 日本演劇学会河竹賞奨励賞受賞。

小林 奈央子

A5判 口絵(カラー)8ページ 本文312ページ / 本体 3,600円+税

古い世紀が終わり、新たな世紀の始まるその時、ひとりの芸術家が、加速する世界において奔走する人類の精神へ糧をあたえる—精神的なもののために闘う騎士として立ち上がった。その騎士は青色、大きな姿で、十字架を背負うキリストさながら、肩には巨大な赤い梁を担いでいる。騎士はその重荷を引きずりながら、ただ独り砂浜をあゆむ。彼はすべての人類のために、精神の糧としての芸術を創造する。その芸術はすべての人びとに共通の言語—抽象的な色彩と形態—で創られる。

このヴィジョンは、20世紀を代表する抽象画家カンディンスキー(Wassily Kandinsky, 1866-1944)の一幕劇《後奏曲》で現れる情景である。実際には、大きな青い男が誰であるのか、また、男が何をしているのかを、作品から知ることはできない。なぜなら、抽象芸術家カンディンスキーの舞台作品は、抽象的な色と形でしか語らないからである。本書は、カンディンスキーの、色と形が織りなす舞台総合芸術〈舞台コンポジション〉の作品研究である。

T.S.エリオット 著 / 臼井善隆 訳

四六判 214ページ / 本体 2,600円+税

「教育」は定義できるか。(本文2ページより)

ここで私が取上げようと思ふ問題を論じた最近の著書で、さる有名な聖職者が傾聽に値する次のやうな見解を表明してゐる。「教育者の殆どは、教育に關する文學者の半可通の議論なんぞを適當に無視しておけばよいのに、無闇に感心してしまふ。遺憾ながら、それは事實なのである。」斷つておくが、彼はこの警告に先行する文章で、さほど手嚴しいことを言つてゐる譯ではない。直ぐ前の文章で彼はかう述べてゐる。「もし、自然科學者、宗教家、自然論者、藝術家、人間關係に關心を持つ學生達、が結束して文學者と意見を交換する場を設け、健全な思想と言へるやうなものを復活するには如何なる教育が必要であるかを、一緒に考へ直すことができるならば、教育界にさほどの精神的混亂はなくなり、様々な方法で、また相互補完的な手段で、一つの眞實を求めてゐる人々の間に存在して然るべき協力關係を、より一層強固ならしめるであらう。」さて、私が藝術家なのか、あるいは、半可通の文學者なのかはこの文脈では判らない。有益な貢献と無知な干渉との違ひは、事實、紙一重であつて、何か言はうとすれば、危險を承知でものを言ふ以外に術はないのである。

金 惠京

A5判 392ページ / 本体 4,600円+税

罪なき人々をいかに守るか。

いまだ消えない無差別テロの脅威。悲劇を二度と繰り返さないためにはどうすればよいか。気鋭の韓国人研究者が9.11同時多発テロから10年の節目に、韓国・日本・アメリカでの研究成果を踏まえ、テロ防止の国際法体制確立の具体策を提言する。

【教科書・参考書指定】明治大学法学部

【著者インタビュー】YouTube (外部サイト) テキスト全文

市川 熹 著

A5判 236ページ / 本体 5,600円+税

ことばは表出すると同時に消えていく(揮発性)にもかかわらず、なぜ対話は円滑に進むのか。声のイントネーションといったプロソディ情報が、実時間でのコミュニケーションを可能にしている実態を豊富なデータをもとに明らかにした意欲作。

井口 隆史

A5判 568ページ / 本体 3,000円+税

「日本の野球の父」と敬愛されるその人は自由なキリスト教信仰と愛する妻に支えられ、平和・民主・社会主義の先駆けとして激動の明治・大正・昭和を清冽に生き抜いた理想主義者であった。

イチロー、松井秀喜が大リーグで大活躍し、日本の野球ファンは、なにかとてつもない大きな夢を達成したような気分に浸った。こうした「夢」を、最初に見たのは誰だったろう。明治時代に、それも日露戦争のまっただなかに、早稲田大学の学生プレイヤーたちを引きつれてアメリカに渡り、本場の野球に挑んだ〝元祖・侍ジャパン〟、安部磯雄ではないか。まだ、“お国”ですら外交デビューを果たしたばかりの中、“WASEDA UNIV.”をいち早くアメリカ人に知らしめ、早稲田大学に国際交流の目を開かせたのは、この遠征にあり、実現に尽力した安部にあると言えるだろう。

学生野球の父・安部がいたからこそ、古くは長嶋茂雄、そして斎藤佑樹も神宮のスターとして名を馳せることができたのである。今でも早大野球部は、命日に現役部員が墓参を行う。

しかしながら安部の功績は、野球文化の興隆だけではなく、今の民主党にも繋がる社会主義系の政党の黎明期にその流れを確固たるものにしたことにあり、初期の社会主義の弁士である片山哲・西尾末広など錚々たる政治家が安部のもとを頻繁に訪れていることが夫人の日記を通じて描かれている。安部の体調や日和までをも交えて淡々と書かれている日記に、逆に大正デモクラシーや第二次世界大戦に向かう激昂時代を誠実無比に生きた安部の姿を生々しく感じる読者は多いだろう。

第60回日本エッセイスト・クラブ賞。[外部リンク]

日本図書館協会選定図書。

河西 宏祐 著

A5判 302ページ / 本体 6,100円+税

「広電現象」

2009年、「広電現象」とよばれる社会現象が巻き起こった。広島に本社を置く広島電鉄の労働組合が、この年の春闘において、「全契約社員の正社員化」という成果を獲得したというニュースが全国を駆け巡ったのである。その労働組合の名前は、私鉄中国労働組合広島電鉄支部という。

「第Ⅰ部 混迷」では、約40年間にわたって分裂状態にあった同社の2つの労働組合が統一を果たし、新たな広電支部が誕生した1993年から、経営側にたいする反攻に転じた2002年までの約10年間を扱っている。この約10年間、広電支部は経営側からの激烈としか言い様の無いほどの激しい経営合理化攻勢にさらされ続け、組合内は混迷の極みにあった。

「第Ⅱ部 再生」では、苦境のなかから支部が反転のきっかけをつかみ、2009年の「全契約社員の正社員化」を実現するまでの再生過程を扱っている。

【教科書・参考書指定】 広島大学

#本商品は在庫僅少となっております。[新装版(ソフトカバー)](2012年7月25日発売)のページをご覧ください。

日本平和学会編

A5判 152ページ / 本体 2,200円+税

多様な価値観が渦巻くこの世界で,地球大の倫理は果たして存在するのか。「正義」とは,「悪」とは何か。

平和を実現するために避けて通れないこの根源的課題を論考する。

三菱商事株式会社 編/堀口健治・笹倉和幸 監修

A5判 325ページ / 本体 2,600円+税【電子版あり】

最先端のグローバル・ビジネスが見える,わかる。三菱商事で最前線に立つ執行役員,本部長,マネージャーほかによる人気講義の書籍化。現役商社マンの間でも話題沸騰。業界研究・就職活動の決定版。大好評7刷。

【教科書・参考書指定】 早稲田大学商学部、一橋大学大学院商学研究科

【『早稲田学報』1189(2011年10月号)(早稲田大学校友会)の「本と本棚」に書評掲載。評者:藁谷友紀氏(早稲田大学教育・総合科学学術院教授)】

※電子版のご購入にあたっては,各電子書店サイトで詳細をご確認ください:

iBook Store*/アマゾンKindleストア/ebookjapan/GALAPAGOS STORE/紀伊國屋書店/コープデリeフレンズ電子書店/セブンネット/東芝ブックプレイス/VarsityWave eBooks/ひかりTVブック/BooksV/Booklive/honto/本よみうり堂デジタル/楽天Kobo/Reader Store/YONDEMILL

*iPhone/iPadなどのiBooksアプリ、またはiTunes Storeで「早稲田大学出版部」を検索してください。

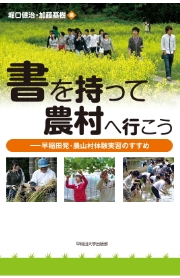

堀口健治・加藤基樹 編

四六判 / 本体 1,800円+税【電子版あり】

はしがき

「うわ!」横一列に並んで田植えをする学生たちの列が乱れた。ぬかるみに足を取られて転んだ一人を中心に笑顔がはじける。日本の棚田百選に選ばれた新潟県松代の田んぼ(表紙の写真参照)での春のひとコマ。この田植え実習を皮切りに,岩手県田野畑,山形県高畠,寒河江,福井県三国の4か所を実習地とした農山村体験実習が始まる。

「日本の農業が日本の社会とそんなに強い関係にあるとわかって,びっくりしました。・・・日本を理解するためには,日本の農業も理解しなければならないと考えます」(2009年度農山村体験実習報告書・WAVOC刊)。日本の農村を体験した,シンガポールからの留学生の感想である。日本社会の一部であり,国土を広く利用する農山村の役割。実は,参加者の多くを占める都市出身の学生も,シンガポール出身の彼女とほぼ同じ感想を持つ。

何より学生が驚くのは,農村が,そして農家が他者に対して開かれていることである。都市での個(場合によっては孤独の孤)を中心にした閉鎖的な生活に対して,村で体験する家同士が連携し訪問者をも広く受け入れる社会。「地域のつながりが東京にはないものがある。人のやさしさや濃いネットワークに触れて感動した。・・・田舎ということと,農業ということと,人が温かいということと,皆で協力しあって作業をすることとか,・・・改めて地域のネットワークは大切だなと感じた」(2002年堀口教養ゼミ4期生夏合宿報告書)。学生たちは,農村に残る人々の濃密なつながりに一番の衝撃を受ける。

そうした経験は,それを共有した他者との関係にも影響する。この実習を通して学生同士が,学年・学部・専門を越えて親しくなるのも,農村をフィールドとするこの授業の魅力である。さまざまな動機を持った学生たちが共に学び,調査表を共作して農村へ向かう。体験とその振り返りを行いながら,自分を取り巻く社会について深く考える。同じ農山村で農家体験をすることで,まず問題意識を共有する。これがこの授業の「農林業問題入門」としての第一目標である。しかし,学生たちにとっての終わりにはならない。学部や専門を超えた,問題意識を共有する学生たちは,やがて自分自身で学び,行動を起こす。

本書は,そうした動きを,早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター(以下,WAVOCないしボランティアセンターと略称)が提供してきた授業科目の経験を通じて紹介する。早稲田が7年にわたって行ってきた都市と農村との往還,その仕組みや成果を,多くの学生,大学関係者,農村の人々に届けたい。

近年,キャンパスから離れた農村や山村における大学生の活動への期待が高まっている。本書は,7年間約400人に及ぶ早稲田生と,農村で立ち上がったボランティアの人々の記憶でもある。この「書」にある先輩たちの「声」が,後に続く学生を農村にいざなう道しるべとなることを願ってやまない。(本文より)

日本図書館協会選定図書。

全国学校図書館協議会選定図書。

【教科書・参考書指定】 早稲田大学オープン教育センター

【『全国農業新聞』第2730号(2011年5月6日・金曜日)(全国農業会議所)の第8面(地域・農業委員会面)の記事「農林業知らない学生に関心を! ―早大の『農山村体験実習』が人気講座」の中で本書を紹介】

【『南日本新聞』第24961号(2011年6月19日・日曜日)(南日本新聞社)の第7面(特集面)の記事「地方現場に学びの場―早大の人気講座『農山村体験実習』」の中で本書を紹介】

【『岩手日報』第26606号(2011年6月26日・日曜日)(岩手日報社)の第8面「新刊寸評」で本書を紹介】

【『山形新聞』(2011年7月17日・日曜日)(山形新聞社)の地域面の記事「早大生ら農業体験つづる―高畠,寒河江で実習,住民と交流―」で本書を紹介】

【『農業と経済』第77巻・第9号(2011年9月1日発行)(昭和堂)の「ブックガイド」に書評掲載。評者:松原茂仁氏(神戸大学大学院農学研究科地域連携コーディネーター)】

※電子版のご購入にあたっては,各電子書店サイトで詳細をご確認ください:

iBook Store*/アマゾンKindleストア/ebookjapan/GALAPAGOS STORE/紀伊國屋書店/コープデリeフレンズ電子書店/セブンネット/東芝ブックプレイス/VarsityWave eBooks/ひかりTVブック/BooksV/Booklive/honto/本よみうり堂デジタル/楽天Kobo/Reader Store/YONDEMILL

*iPhone/iPadなどのiBooksアプリ、またはiTunes Storeで「早稲田大学出版部」を検索してください。